Le meurtre de l’ambassadeur, embrayeur de fiction

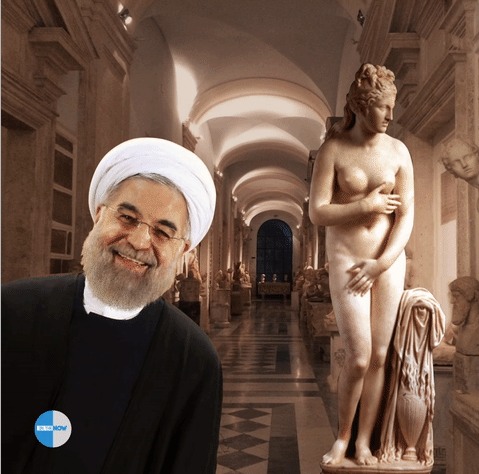

Attentat atypique, l’assassinat de l’ambassadeur russe Andrei Karlov le 19 décembre 2016 par un jeune policier turc dans une galerie d’art d’Ankara est demeuré un fait divers isolé, non revendiqué par l’une ou l’autre des grandes organisations terroristes, et qui n’a pas eu de conséquences sur les relations russo-turques. Il ne restera donc dans les annales que par son archive photographique, qui […]