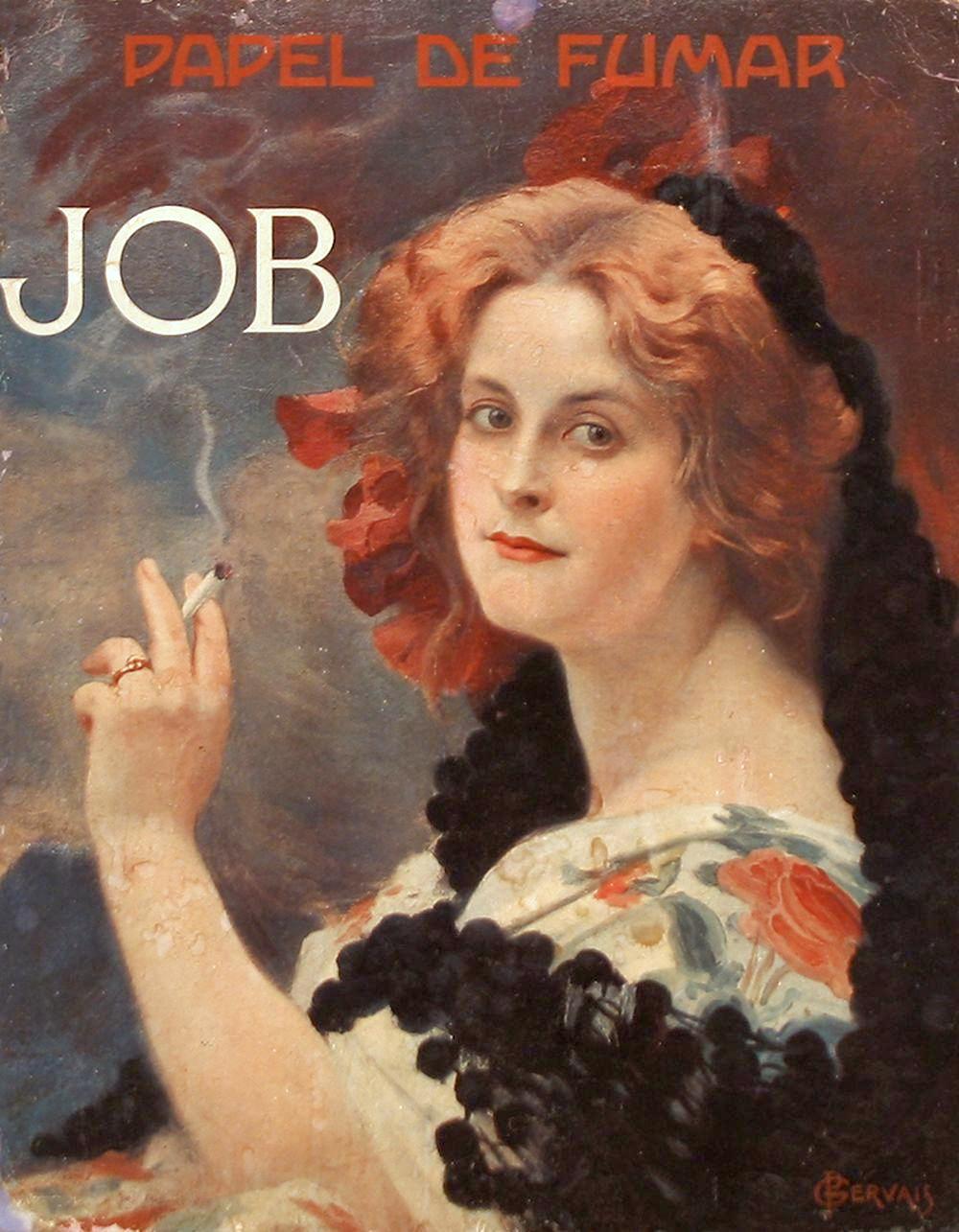

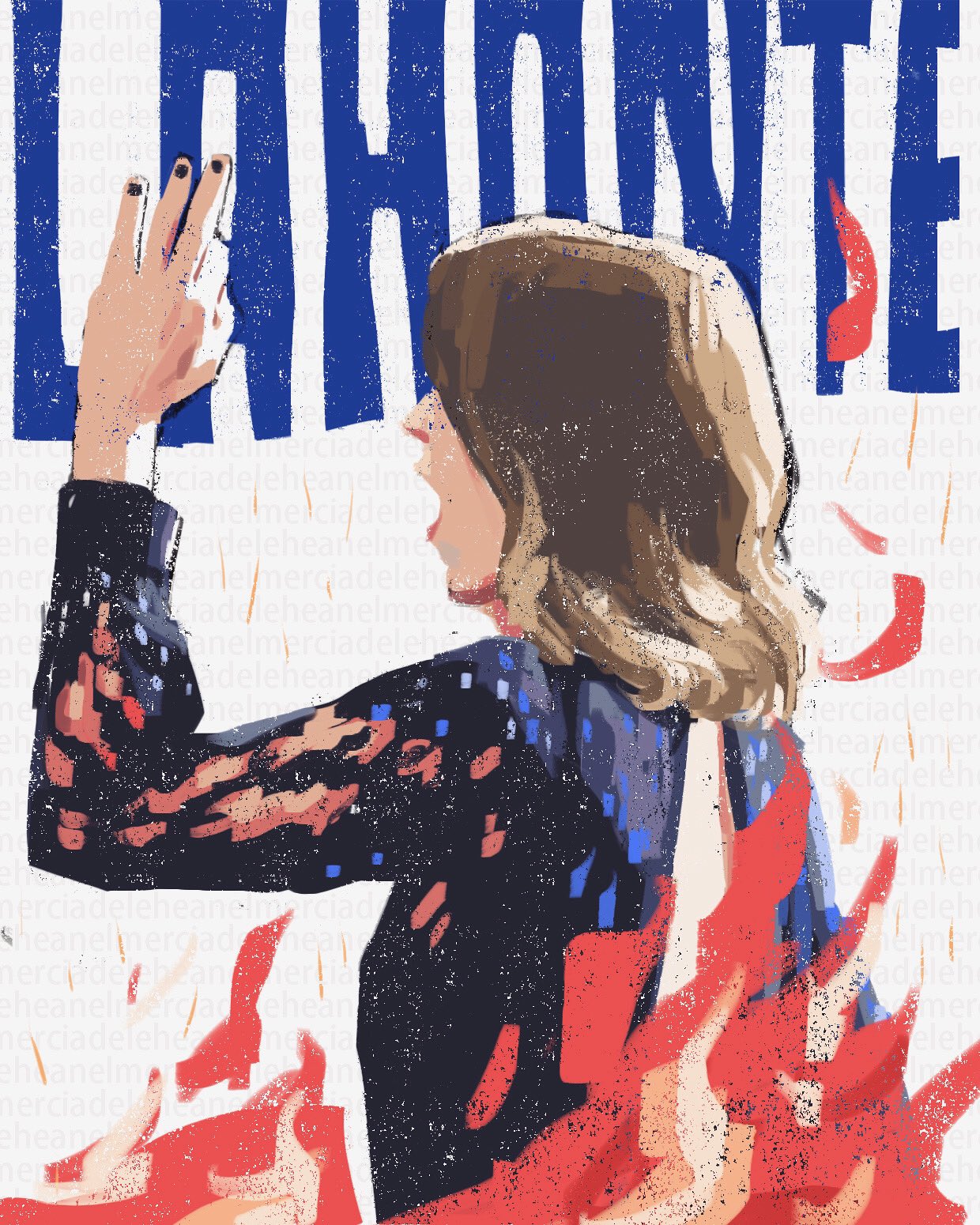

La Dame du Job. Comprendre les images

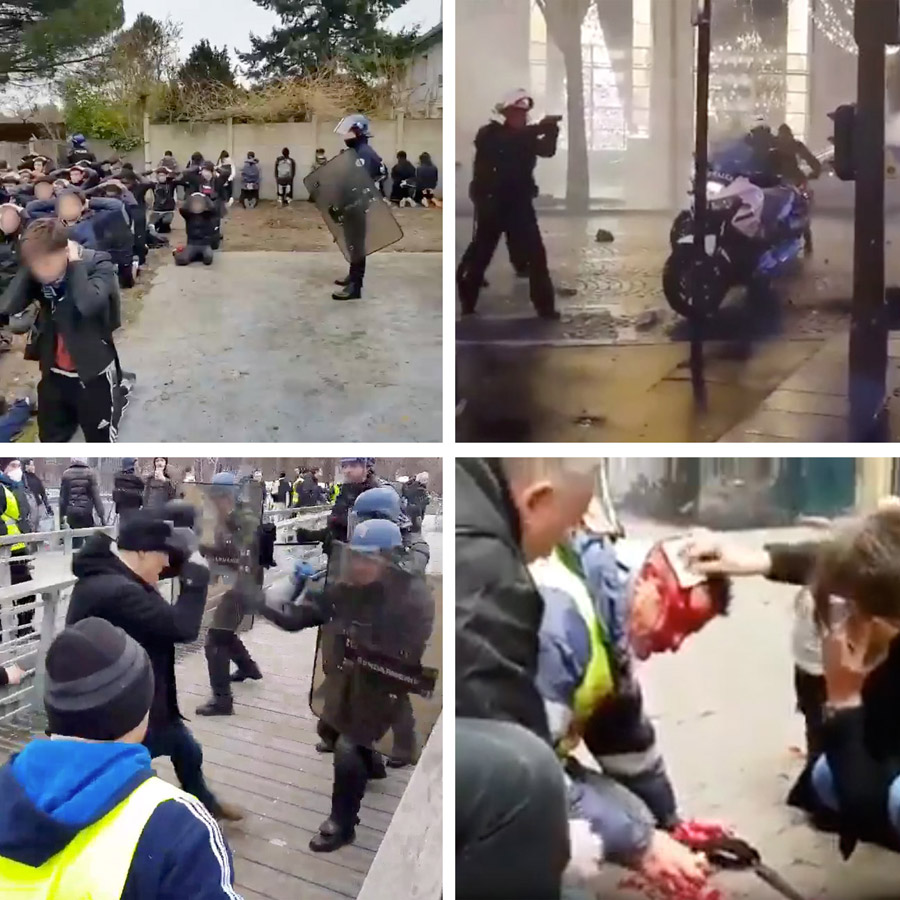

Qu’est-ce qu’une image? Suite à la critique des méthodologies de l’IA, il paraît utile de revenir sur cette question. Les algorithmes de reconnaissance de formes voient une image comme une sorte de boîte remplie d’objets qu’il faut identifier, à partir de règles construites sur un grand nombre de cas décontextualisés. Ce faisant, l’IA émule plutôt la vision que la lecture d’image. Les […]